電気代の高騰が止まらず、今後もますます高騰することが予想されます。

そんな中、企業が注目している電気代高騰対策は、自家消費型の太陽光発電です。

自家消費型の太陽光発電設備を導入するメリットは、6種あります。

- ①電気代削減(省エネ)

- ②停電対策(BCP対策)

- ③脱炭素経営

- ④遮熱効果

- ⑤緑地対策(工場向け)

- ⑥補助金・税制優遇の活用の6点です。

デメリットは、初期費用がかかることです。

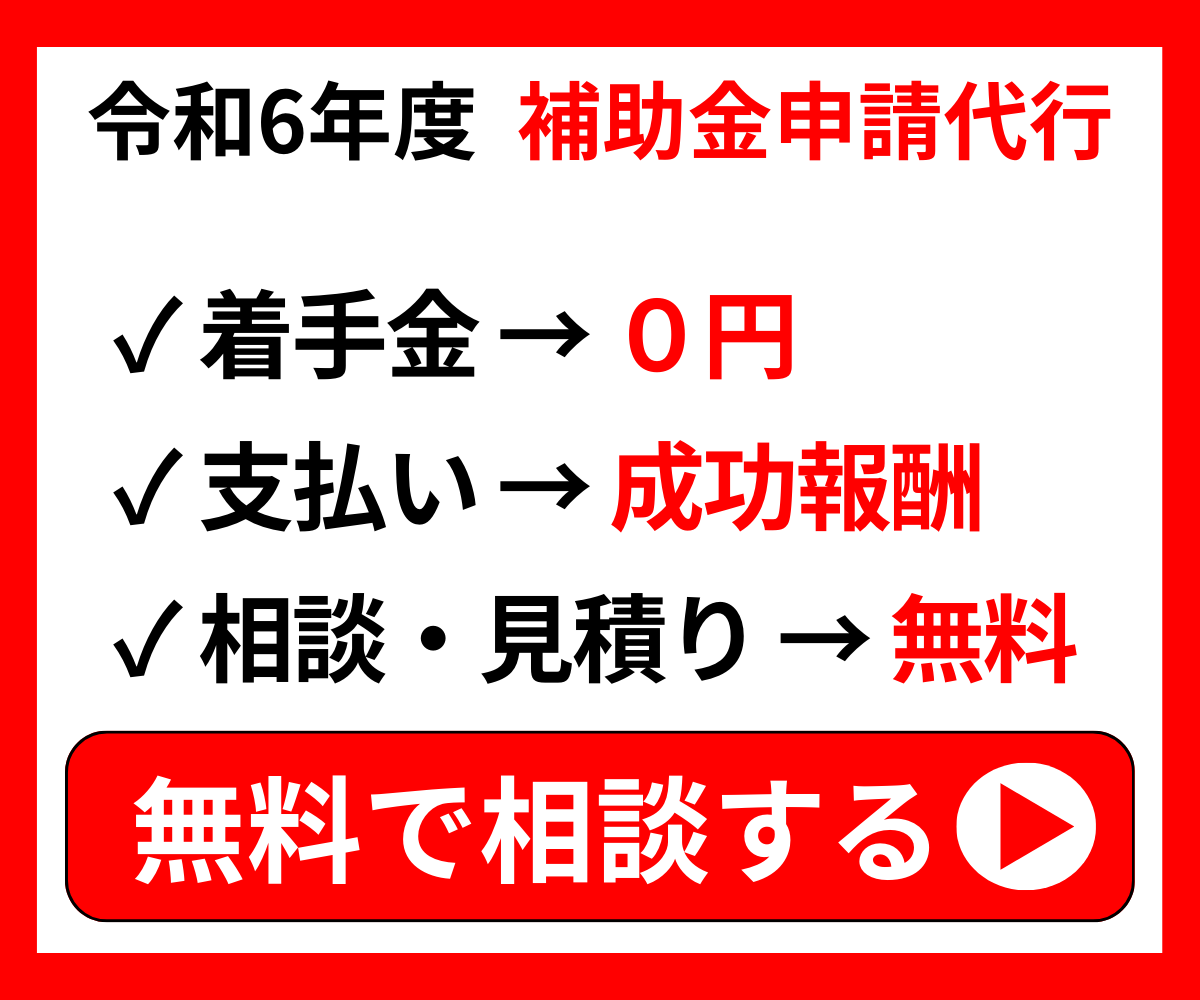

明電産業(当サイトの運営者・昭和23年創業)は、補助金を活用して企業の電気代削減のサポートをしております。

事例も紹介していますのでご覧ください。

まずは、「太陽光パネルを載せた場合の概算だけでも知りたい」という方は、こちらをご利用ください。

【レクチャー付き】補助金を使った太陽光発電シミュレーション(無料)を試す

自家消費型の太陽光発電のメリット

自家消費型太陽光発電設備を導入するメリットは、大きく6つあります。

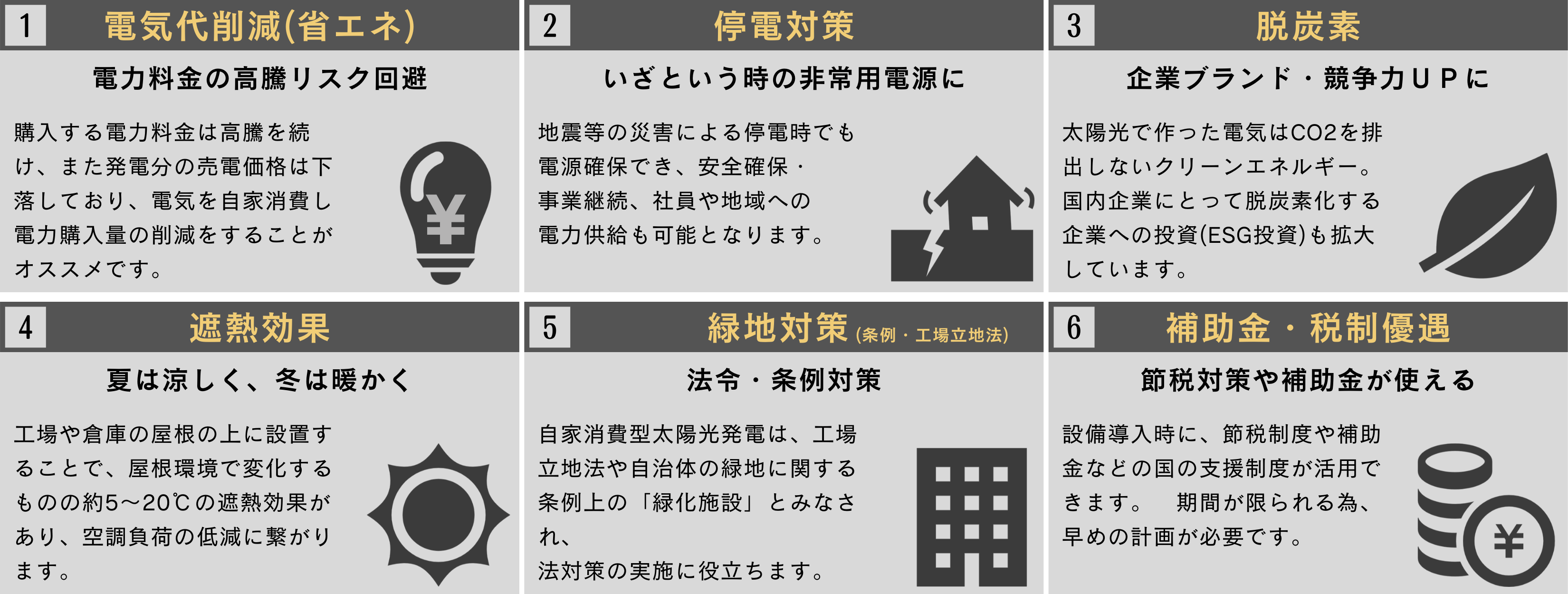

電気代削減(省エネ):電力料金の高騰リスク回避

電力会社から購入する電力料金は高騰を続け、また発電した電力を売る”売電”は今や買取価格が低いため、自社で太陽光発電した電気を自家消費し電力購入量の削減をすることがオススメです。

停電対策:いざという時の非常用電源に

日本では特に地震や台風のリスクが大きく、企業にとっても対策が必要不可欠です。

自家消費型太陽光は停電時の非常用電源として活用することができるため、情報収集や連絡手段の確保・最低限の業務継続・サーバーの保守等、リスクヘッジを目的として導入するケースが増えています。

環境価値:企業ブランド・競争力UPに

太陽光で作った電気はCO2を排出しないクリーンエネルギーです。

国内企業にとって脱炭素化する企業への投資(ESG投資)も拡大しており、サプライチェーンの大元にある大企業が、ESG投資を背景として「サプライチェーン全体の脱炭素化」を図る事例が増えています。

遮熱効果:夏は涼しく、冬は暖かく

工場や倉庫の屋根の上に設置することで屋根環境で変化するものの約5~20℃の遮熱効果があり、空調負荷の低減に繋がります。

緑地対策 (条例・工場立地法) :法令・条例対策

自家消費型太陽光発電は、工場立地法や自治体の緑地に関する条例上の「緑化施設」とみなされ、法対策の実施に役立ちます。

補助金・税制優遇:節税対策や補助金が使える

設備導入時に、節税制度や補助金などの国の支援制度が活用できます。

導入コストを抑えるためには是非利用したい制度ですが、制度が複雑であること、申請や適用の期間が限られる為、最新の情報収集ができ、申請に慣れた企業のサポートを受けることがオススメです。

自家消費型の太陽光発電のデメリット

太陽光発電設備を導入するメリットは、初期費用がかかることです。

初期費用は、数百万円から数千万円と規模によって大きく異なります。

しかし、太陽光発電を導入して自社で消費することができれば、その分電気代の削減に貢献できます。

さらに、太陽光発電設備は、国や地方自治体から補助金が出ますので、初期費用の削減が期待できます。

補助金を活用した太陽光発電については、事例や補助金内容をまとめた資料をご用意しています。

無料でダウンロードできるので、ご参考に活用ください。

(無料)事例紹介の資料はこちら

太陽光発電設備の3つの導入方法

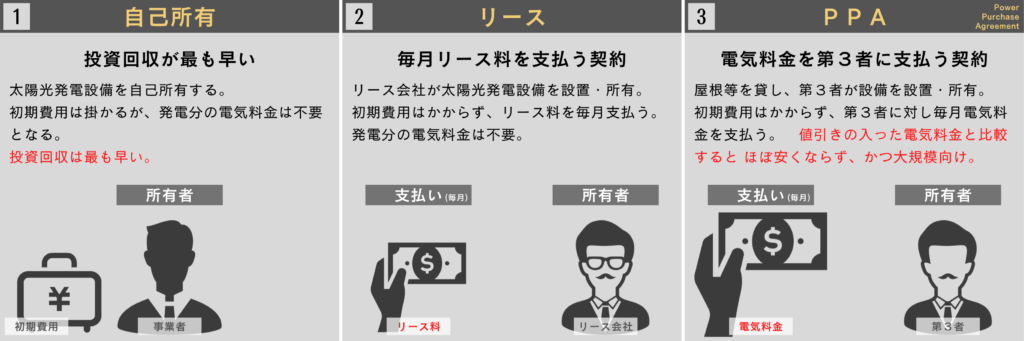

太陽光発電設備の導入方法には、3種類あります。

それは、①自己所有型、②リース型、③PPA型です。

.

自己所有モデル

太陽光発電設備を事業者が自己所有する方法。 補助金は勿論だが、税制優遇制度を利用し一括償却を行う等で経費処理し法人税を抑えることも可能。

初期費用はかかるが、毎月の電気料金が削減されることでランニングコストが下がり、結果として投資回収は最も早い。

- 〈メリット〉「投資回収が早い」 「100%一括償却で法人税の減免が可能」「財務諸表への影響がある」

- 〈デメリット〉「初期費用がかかる」「保守は事業者が行う必要がある」

リースモデル

リース会社が需要家である事業者の屋根等に太陽光発電設備を設置し、所有・維持管理を行う代わりに、事業者はリース会社に対して月々のリース料金を支払う仕組み。 発電した電気はすべて事業者のものとなる。

- 〈メリット〉「初期費用が不要」「保守はリース会社が行う」

- 〈デメリット〉「契約期間が長い」「リース資産として計上する必要がある」

PPAモデル

発電事業者が、需要家である事業者の屋根等に太陽光発電設備を設置し、所有・維持管理をした上で、発電設備から発電された電気を需要家に供給する仕組み。 「第3者所有モデル」とも言われる。

値引きの入った電気料金と比較するとほぼ安くならず、契約期間中は建物の建て替えも不可。

大規模事業所向け。

厳密には、発電所が屋根等の敷地内にあり、その電力を購入する仕組みのため自家消費型ではない。

※PPA:Power Purchase Agreement(電力購入契約)の略。

- 〈メリット〉 「初期費用が不要」「保守は発電事業者が行う」

- 〈デメリット〉「契約期間が長い」「電力購入価格が高い可能性がある」

いずれの方法も、メリットデメリットがあります。

どの導入方法が適しているかは、太陽光の設置面積や企業の考え方によります。

詳しくご案内しますので、気になる企業様はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

自家消費型の太陽光発電の効果・事例

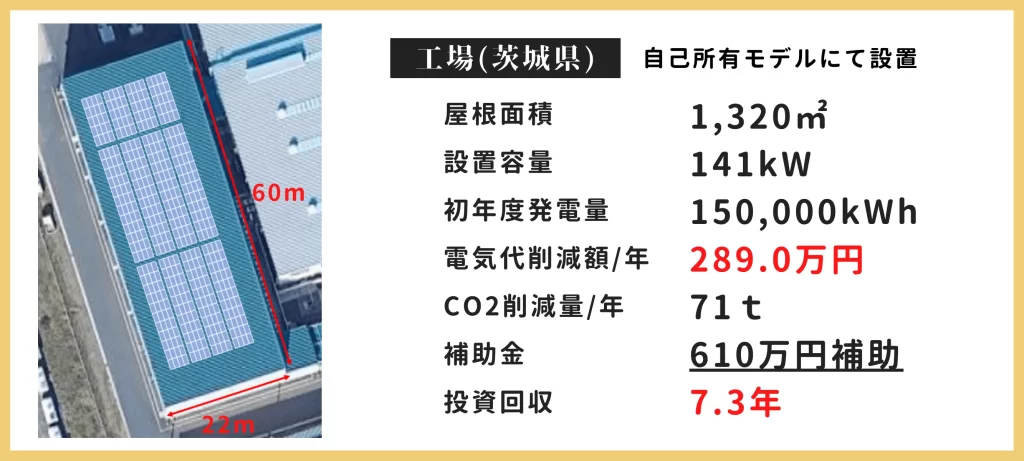

事例① 工場(茨城県)

茨城県にある製造工場様の太陽光発電の事例です。

補助金を活用して、610万円の初期費用のコストダウンに成功しています。

- 屋根面積:1,320㎡

- 設置容量:141kW

- 電気代削減額/年:289.0万円

- CO2削減量/年:71t

- 補助金:610万円補助

- 投資回収期間:7.3年

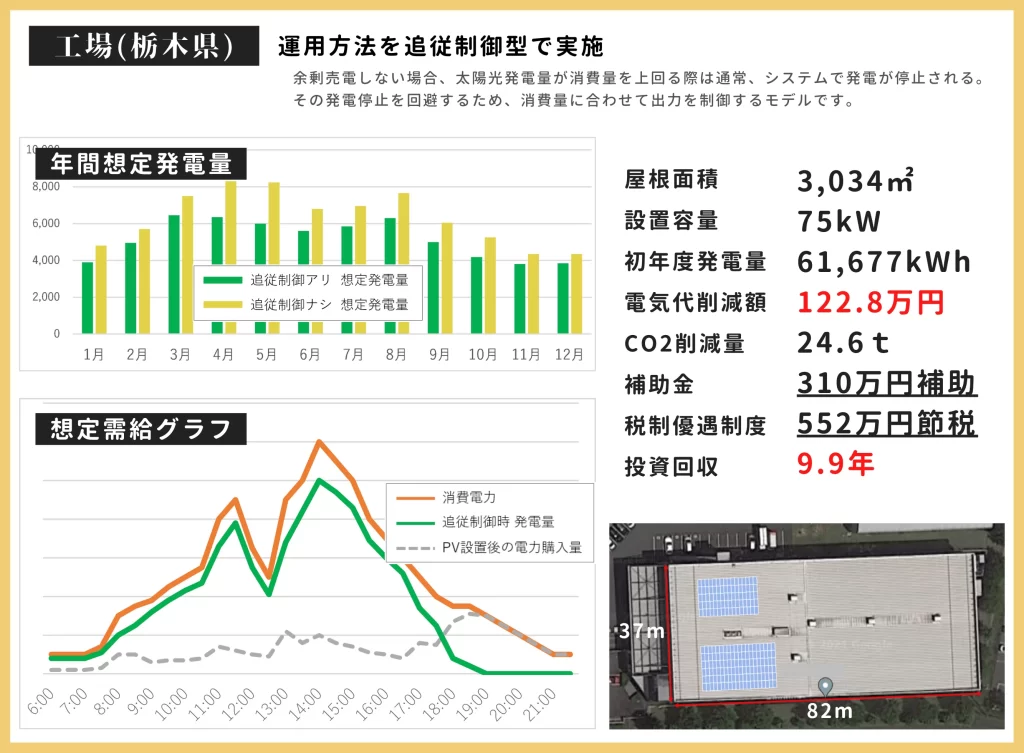

事例② 工場(栃木県)

栃木県にある製造工場様の太陽光発電の事例です。

補助金を活用して、552万円の初期費用のコストダウンに成功しています。※追従制御型

- 屋根面積:3,034㎡

- 設置容量:75kW

- 電気代削減額/年:122.8万円

- CO2削減量/年:24.6t

- 補助金:310万円補助

- 税制優遇制度:552万円節税

- 投資回収期間:9.9年

このほかにも、事例や補助金情報をまとめた資料をご用意しております。

無料でダウンロードできるので、電気代削減のためにご活用ください。

(無料)事例紹介の資料はこちら

太陽光発電以外の電気代削減方法

太陽光発電以外にも、電気代削減方法があります。

それは、蛍光灯や水銀灯のLED照明化や、高効率空調(エアコン)へのリニューアルです。

どちらも、大幅に電気代を削減できるだけではなく、補助金があります。

さらに、「照明が明るくなった」「エアコンの効きが良い」など、労働環境の見直しにもつながります。

照明のLED化や高効率空調(10年程度経過したもの)への変更も電気代削減の期待ができます。

LED化への電気代削減事例は、こちらをご覧ください。

【事例・製造業】補助金100万円と電気代削減|工場天井の蛍光灯をLED照明に変更

【事例】照明LED化|電気代を年間60%削減した企業(栃木県)

まとめ

このページでは、自家消費型の太陽光発電設備を導入するメリット6種をお伝えしました。

メリット6種は、①電気代削減(省エネ)、②停電対策(BCP対策)、③脱炭素経営、④遮熱効果、⑤緑地対策(工場向け)、⑥補助金・税制優遇の活用です。

今、どの企業様も電気代高騰に悩んでおり、その対策として太陽光発電への関心が高い状態です。

しかし太陽光発電の導入には、初期費用がかかります。

そこで、太陽光関連の補助金を活用して、初期費用を抑える方法があります。

明電産業では、補助金を活用した電気代削減の支援が可能です。

電気代削減や補助金にご興味のある企業様は、まずはどんな補助金があるのか、参考資料をご覧ください。

(無料)事例紹介の資料はこちら

自家消費太陽光発電は、電気代削減、脱炭素化に非常に有効な設備です。

政府、自治体共に、自家消費太陽光発電に使える補助金を実施してますので、あなたの会社において設置を考えているようであれば、実際に見積等を取る前に私たちにお問い合わせいただければと思います。

近隣エリアで、中小企業が使える補助金一覧

近隣エリアが出している補助金を探している場合は、エリア別の補助金や助成金の一覧をご覧ください。

本社や支店の事業所があれば、使える補助金が見つかります。

- 令和6年度版:全国の中小企業向け補助金・助成金の一覧

- 令和6年度版:東京都の中小企業向け補助金・助成金の一覧

- 令和6年度版:千葉県の中小企業向け補助金・助成金の一覧

- 令和6年度版:神奈川県の中小企業向け補助金・助成金の一覧

- 令和6年度版:埼玉県の中小企業向け補助金・助成金の一覧

- 令和6年度版:茨城県の中小企業向け補助金・助成金の一覧

- 令和6年度版:栃木県の中小企業向け補助金・助成金の一覧

- 令和6年度版:群馬県の中小企業向け補助金・助成金の一覧

- 令和6年度版:福島県の中小企業向け補助金・助成金の一覧

- 中小企業経営強化税制(税制優遇制度)で即時償却や税額控除

もしも見つからなかった場合や探すのが面倒な場合は、明電産業の無料相談をご利用ください。

明電産業グループは、昭和23年創業(栃木県宇都宮市)の電設資材の商社です。

商社の強みを活かして低価格で部材の仕入れや施工をおこないます。

さらに、補助金の活用を前提にしていますので、設備の導入コストや投資回収の期間を大幅に削減できます。

もしもあなたの企業や事業所が、東京都、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、福島県にあって、補助金を使って設備投資や電気代削減、脱炭素経営を目指したい場合は、まずはご相談ください。

【事例紹介】補助金を使ったコスト削減

設備ごとに、補助金を使った事例を画像や動画付きで掲載しています。

きっとお役に立てると思いますので、ご覧ください。

補助金を使った場合の初期投資費用や投資回収期間を記載しています。

これから設備投資や補助金活用をご検討の場合は、ご覧ください。

明電産業グループでは、あなたの会社の脱炭素経営や環境対策、SDGs活動の取り組みを無料でPRします。

自社の活動をWEBサイトやSNSでPRしたいけど、自社では難しい場合はご連絡ください。

必要に応じてドローン撮影をおこないます。画像や動画素材はすべて無料で提供します。

中小企業のSDGs取り組み事例を募集します!

よくあるご質問(Q&A)のまとめ

明電産業グループでは、設備投資や補助金についてお客様からのご相談やご質問をいただきます。

太陽光発電設備/蓄電池/LED照明/省エネ空調/受変電設備(キュービクル)/EV充電器/税制優遇制度について、Q&Aをまとめていますのでご覧ください。

お客様からの「よくあるご質問」を見る

「よくあるご質問(Q&A)」で解決できない場合は、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

明電産業グループの補助金申請の専任がお答えします。

設備の導入コストや投資の回収期間を大幅に削減したいなら、ご相談ください

法人企業が補助金を活用すれば、大幅なコストダウンができます。

明電産業グループは、昭和23年創業(栃木県宇都宮市)の電設資材の商社です。

当社では、設備の仕入れ・施工・補助金の申請まで一括で対応いたします。

補助金を使うことが前提なので、設備の導入コストを大幅に削減できます。

もしも次の内容に当てはまっていたら、補助金を検討してください。

- 設備導入に費用をかけたくない

- 補助金や助成金を探すのが面倒だ

- 施工や補助金申請など、まとめて依頼したい

- 補助金の実績があるところに頼みたい

- 補助金が決まるまでは、お金を払いたくない

補助金申請のポイントは、今すぐ準備をすることです。

理由は、補助金の予算が達成してしまうと受付終了となるからです。

明電産業グループの経験では、たったの3時間で早期終了した補助金もあります。

もしもあなたが、設備の導入コストを削減しつつ、業務の手間を省き、実績のある会社を選びたいのならまずはご相談ください。

ご自身で調べるより、ご相談いただいた方が早く見つけられます。

一緒に、あなたの会社で使える補助金を見つけましょう。